La mort tragique de Charles Alonzo Allard

Nous sommes le 6 mars 1934. Le temps est calme et doux, un soleil pâle éclaire le fond de la baie. Comme chaque hiver, les hommes du village qui possèdent une terre à bois profitent de la croûte de fin d’hiver pour faciliter le halage. Cette année-là, il y a beaucoup de neige et ce jour-là, le redoux, très vite arrivé, provoque une avalanche. C’est ainsi que mon frère Charles Alonzo, le deuxième des 11 enfants de Léonie et Frank J. Allard de Carleton, perd tragiquement la vie.

Philomène Allard

Soeur de Charles Alonzo Allard

Il est environ 11 h 30 quand nous revenons de l’école pour le dîner. Je suis en 4e année et François en 2e année. Henri, notre petit frère, accourt à notre rencontre, essoufflé et bouleversé : « Charles Alonzo est enterré dans le bois, sous la neige, avec le cheval, mais Hervé est en vie. ». Nous savions que nos deux frères étaient partis le matin avec le cheval attelé au traîneau, pour rapporter le dernier voyage de billots de bois de chauffage.

Avec Henri, nous courons à la maison. Maman est assise dans la grande chaise, toute pâle, et prie à voix haute. Elle nous fait mettre à genoux pour prier avec elle. Ensuite, elle nous raconte qu’Hervé est arrivé en vitesse, tout pâmé, disant que Charles était enterré sous la neige avec le cheval et le traîneau. Une avalanche les a pris par surprise alors qu’ils sortaient le dernier billot.

L’espérance

En quittant la forêt en courant, tout le long du chemin, Hervé s’est arrêté aux maisons pour demander de l’aide et des gens se rendent en hâte sur les lieux avec leurs pelles. Mon père Roland, Hervé et les voisins partent à la course vers le lieu du drame, à environ deux milles (3,2 km) de chez nous.

De la maison, on voit le docteur passer en carriole, puis le curé avec une grande croix noire et le saint viatique. L’homme qui l’accompagne sonne une clochette. Nous savons que quand le prêtre passe ainsi, c’est que c’est grave. Les femmes du voisinage, tout affligées, viennent rapidement porter aide et réconfort à ma mère. Je n’oublierai jamais le repas qui nous attendait ce midi-là. Dans un grand plat de granit, du bœuf avec des patates, des carottes et du navet. Un repas que nous aimons, mais nous mangeons très peu. Ça ne rentre pas…

Ma mère garde dans ses mains son livre « d’orémus ». Elle récite les prières des agonisants·es et des défunts·es. Devant le lampion qui brûle, tous prient pour que les hommes réussissent à dégager Charles Alonzo vivant. L’atmosphère est lourde et le temps suspendu. La tragédie est arrivée vers 10 h 30. Moi je marche sur les grandes chaises alignées dans le passage et je répète sans cesse : « Mon Dieu, faites qu’il vive, faites qu’il vive! ». Je vais dans la cuisine regarder par la fenêtre avec les autres, et je reviens prier très fort. Mon père nous a dit de surveiller du côté ouest. Si une voiture s’en revenait à la course, c’était bon signe. Mais le chemin reste blanc et désert. Une tension forte enveloppe la maison. Ma mère attend, mais n’espère plus.

La triste réalité

Vers 15 h, la vérité s’impose, brutale. Sur le chemin, au loin, comme une procession mortuaire, s’avance un long cortège de traîneaux. C’est une « ligne de file » (bateaux naviguant ensemble) sombre dont la vue donne le frisson. Un soleil pâle descend au-dessus de la pointe de Miguasha et accompagne la triste réalité. Dans la maison règne un silence à peine meublé de murmures.

Le traîneau plat s’arrête devant la maison. Charles est étendu sur une peau de carriole, tête nue, le teint rosé, des bottes de loup- marin aux pieds et encore vêtu de son « makina » bleu marin. Il est mort. Le curé entre le premier et récite une prière avec nous. Les hommes installent des planches sur deux chevalets pour y déposer mon frère qui semble dormir. Il a 26 ans.

Charles Bernier, un voisin menuisier, arrive avec un cercueil qui s’avère trop étroit du haut, car mon frère est large d’épaules. Il va le modifier et revient. Robert Lefebvre, qui savait procéder à la toilette des défunts·es, se fait aider pour l’habillement. Une bonne quantité de gros sel est déposée au fond de la tombe. Des ornements funéraires sont installés dans la fenêtre et sur les murs, et deux candélabres allumés. L’ombre nous enveloppe tous, comme le voile noir d’une réalité trop forte et trop soudaine.

Maman est écrasée par le chagrin. Mon père, les larmes aux yeux, répète : « 26 ans, dans la fleur de l’âge! ». J’ai 11 ans et j’ai peur de la mort, peur que le mort se réveille soudain et cause tout un émoi. Je guette s’il va ouvrir les yeux ou remuer les lèvres.

La dépouille de Charles Alonzo est exposée durant près de trois jours et deux nuits. Mes frères François et Henri, et moi couchons en haut dans une même chambre. Nous entendons les gens parler tout bas ou réciter des prières, disant le chapelet chaque heure, et restons éveillés par le va-et-vient des Visiteuses et visiteurs. À minuit, on sert un lunch à celles et ceux venus « veiller au corps ». Durant tout le temps que dure l’exposition, notre bon chien Miro reste couché sous la tombe, l’air abattu.

Le village en deuil

Le jour des funérailles, le curé vient faire une dernière bénédiction. Quand arrive le temps de clouer le cercueil, les enfants sont mis à l’écart. Puis, les porteurs franchissent la porte et le cortège se met en marche vers l’église. Au loin, on entend sonner le glas. Ma mère, trop affligée, reste à la maison. Les cierges sont éteints, le crêpe enlevé de la porte et aussi les autres ornements, qui appartiennent à l’église. J’ai souvenir de trois banderoles noires avec franges de soie, qui portent en lettres dorées les inscriptions «Ne m’abandonnez pas », « Une prière s’il vous plaît » et « Au revoir au ciel ».

La mort de Charles Alonzo secoue tout le village de Carleton, dont ses amis, qui l’estiment beaucoup. Tous deux capitaines, mon père perd son bras droit, un homme fort, intelligent, sérieux, et bon navigateur. Ma mère perd un fils précieux, affectueux, d’une rare générosité, et reste très affligée par ce décès. Elle qui craignait toujours que l’un des hommes, fils ou mari, périsse par la mer, ne s’attendait pas du tout à ce que l’un d’eux perde la vie dans la forêt. Et nous, les frères et sœurs, perdions un grand frère que nous admirions et qui nous entourait de son affection.

J’avais 11 ans lors de la mort de Charles Alonzo. Tous les moments et faits qui ont entouré ce drame ont imprimé en moi des images très fortes et très claires et m’ont laissé pour longtemps une « souleur » au cœur et à l’âme.

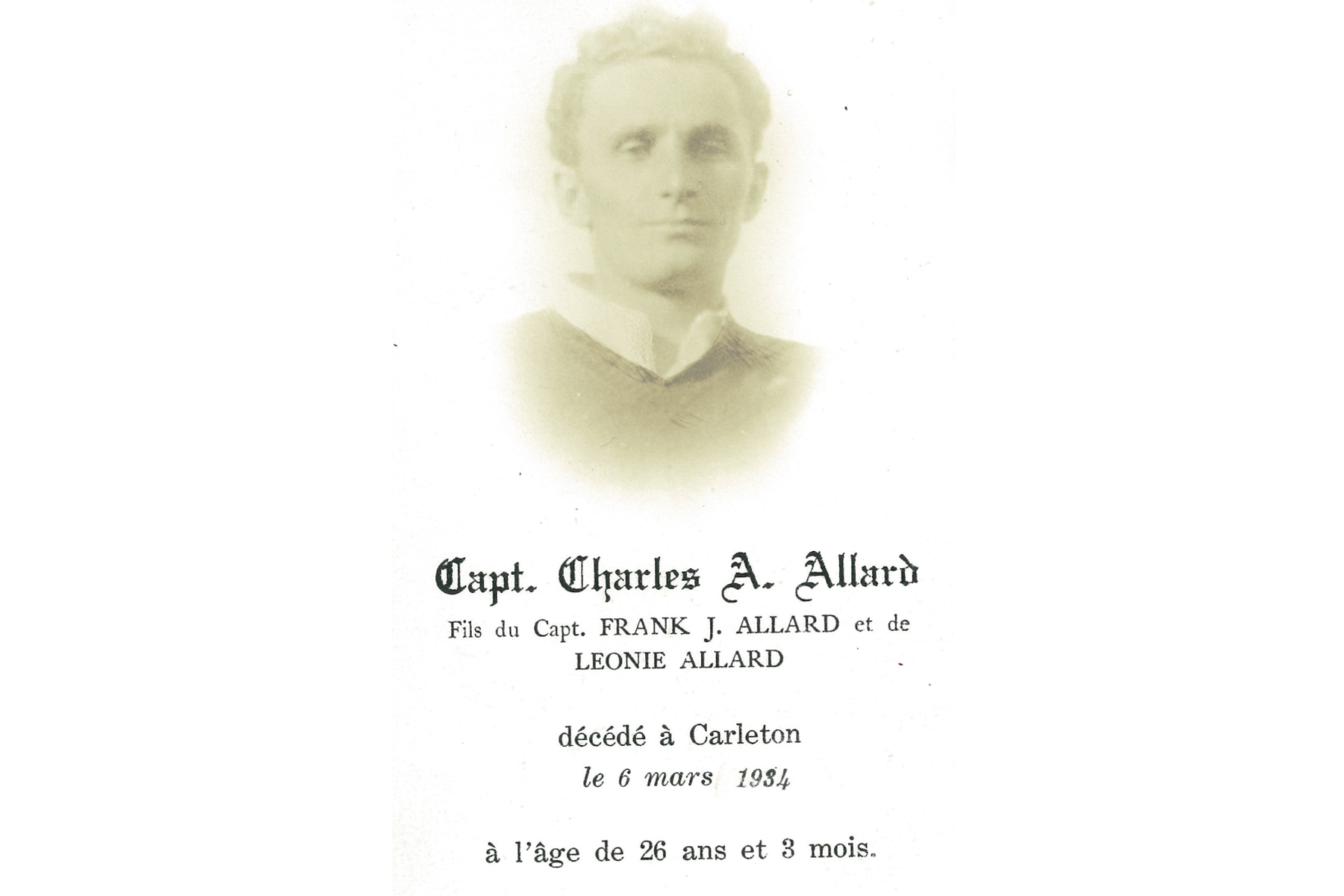

Photos (dans l’ordre)

Charles Alonzo Allard.

Collection Philomène Allard

Hervé Allard, rescapé de l’accident, sur les lieux du drame quelques jours après l’évènement, 1934.

Collection Philomène Allard

Carte mortuaire, 1934.

Collection Philomène Allard

Arrivée du corbillard à l’église, 1934.

Collection Philomène Allard

Une croix est érigée à la mémoire de Charles Alonzo Allard à l’endroit précis où s’est déroulé le drame du 6 mars 1934, dans la montagne de Carleton, sur un sentier s’embranchant à celui de l’Éperlan, 2008.

Collection Philomène Allard